目次1 今、美術鑑賞がとても注目されています2 「世界のエリートがやっている美術鑑賞法」3 「実は見ていない」美術鑑賞4 大切なのは「目の前の作品をしっかり見る…

表現主義の画家たち、感情を自由に表現しました。

「表現主義」の画家

学び直しのため、大学の通信教育課程に編入学しました。

今月はスクーリング月間で、心理学と美術史を選択。

「西洋美術史」の授業は終わってしまいましたが。

とても興味深かったので、コラムに書かせていただきますね。

講義では、とくに「近代絵画(19世紀から20世紀前半)」について取り上げられました。

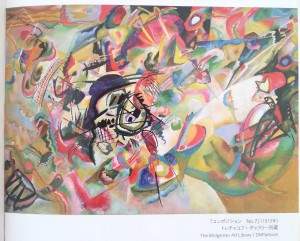

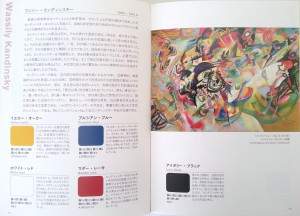

今日は「ドイツ表現主義」の画家、カンディンスキーの話。

「表現主義」とは

【様々な芸術分野(絵画、文学、映像、建築など)において、一般に、感情を作品中に反映させて表現する傾向のことを指す。狭い意味の表現主義は、20世紀初頭にドイツにおいて生まれた芸術運動であるドイツ表現主義(またはドイツ表現派)および、その影響を受けて様々に発展した20世紀以降の芸術家やその作品について使われる。これには、抽象表現主義などが含まれる。(出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)】

【・・・ロシア生まれのワシリー・カンディンスキーは、ミュンヘンにおける「青騎士」グループの時代に、表現主義的傾向の強い夢幻劇のような画面から、物語的内容や対象の再現性を消し去って、全体の雰囲気ないしは気分を強調する抽象画への移行を成し遂げた。その際、彼自身が認めるように、「最も純粋な」芸術としての音楽がいわばモデルとして彼の頭にはあった。(出典:『カラー版 西洋美術史』高階秀爾監修 美術出版社)】

ドイツ表現主義の中でも、「青騎士」という画家のグループに参加していたカンディンスキーは、音楽の「響き」の中に絵画との共通点を見出しました。

(上の写真2枚 : 『色の知識 名画の色・歴史の色・国の色』城一夫著 青幻舎 のページを写したもの)

「感情」を自由に表現する。

「絵画も線や色彩という非物質的なものをつかって、観る者の精神・魂に働きかけることができるという確信を得て」、抽象絵画を描き始めます。(参照:慶應義塾大学通信教育 夏期スクーリング「西洋美術史」補助教材)

20世紀初頭、物質的に豊かになっていく時代。

カンディンスキーは、「物質的なものに囲まれて満足するようになってきたが、現実的なものではなく、精神の方がこれから重要になっていく」と考えて、「絵画を観る人の魂と響き合う」作品に取り組みました。

感情を、方法にとらわれず自由に表現する。

表現を通じて、ココロとココロが響き合う。

ステキですね。

時には、感情・気分、心を自由に表現してみませんか?

表現したら、まず自分自身で、自分のココロの響きを感じてみる。

自分のココロの声を聴いてみる。

いつもと異なる表現方法から、新たな気づきがあるかもしれません。

自分のココロを感じる時間を大切に。今日も、ステキな一日を。

最後までお読み頂きありがとうございました。

(文中写真 : 『色の知識 名画の色・歴史の色・国の色』城一夫著 青幻舎 より / 参考文献 : 『心を元気にする色彩セラピー』末永蒼生著 PHP 研究所 、『カラー版 西洋美術史』高階秀爾監修 美術出版社、慶應義塾大学通信教育 夏期スクーリング「西洋美術史」補助教材、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

佑貴つばさ(ゆうきつばさ)「色とココロのコンシェルジュ」

(「色彩学校」認定 色彩アートセラピスト・日本パーソナルカラー協会認定 パーソナルカラーアドバイザー・日本メンタルヘルス協会 基礎心理カウンセラー)

色彩心理をベースとしたワークショップ・セッションで、働く女性を応援しています。

Les Ailes de Ma Couleur(レゼル・ド・マクルール)~私色の翼~

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。

関連する投稿

現在の記事: 表現主義の画家たち、感情を自由に表現しました。